内容简介

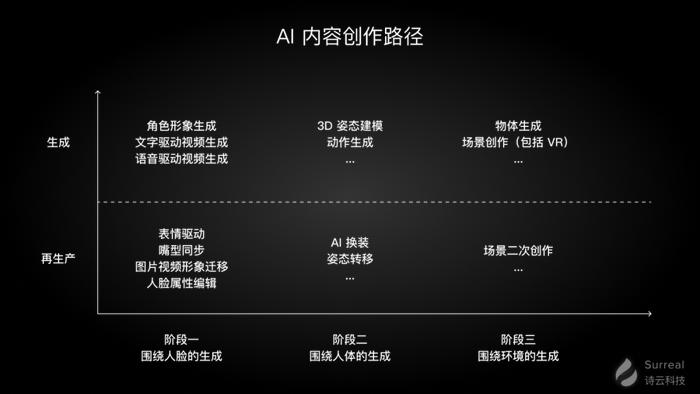

随着人工智能技术的迅速发展生成的作品越来越多地出现在咱们的生活中从艺术创作到文学作品再到音乐和设计正在以惊人的速度改变着创意产业的格局。作品的版权难题却成为一个亟待解决的复杂难题。传统版权法建立在人类创作者的基础上而生成的作品缺乏明确的法律地位这使得版权归属、权益分配等疑惑变得模糊不清。本文旨在探讨作品的版权归属及权益分配疑问分析现有法律法规的局限性并提出可能的应对方案为未来与版权法的融合提供理论参考。

引言

当前技术正以前所未有的速度渗透进各个领域从日常生活的便利工具到艺术创作的崭新载体,其作用力无处不在。尤其是近年来在生成内容方面的突破性进展,让机器生成的图像、文字、音乐等作品越来越受到人们的关注。在这一期间,生成作品的版权归属疑问也逐渐浮出水面。传统版权法主要基于人类创作者的劳动成果,但面对生成的作品,怎样界定其作者身份和权利归属成为了一个亟需回答的疑惑。无论是对开发者、利用者还是公众而言,明确作品的版权归属不仅关系到利益分配,更作用着整个社会对创新与创作的认知。 深入探讨作品的版权归属与权益分配难题,具有要紧的现实意义和长远的历史价值。

作品的版权应归属于谁

关于作品的版权归属疑惑目前存在多种观点。一种观点认为,作品的版权应归属于开发和训练系统的公司或个人理由是他们投入了大量资源实施研发和数据积累,只是他们技术成果的延伸。另一种观点则主张,作品的版权应归属于最终利用系统创作作品的人,因为正是他们的意图和选择决定了作品的内容和形式。还有一种观点认为作品不应享有任何版权保护,因为它们是由机器生成而非人类智力劳动的结果。这类观点强调,版权法保护的是人类创造力的体现,而作品本质上缺乏此类创造性。在实践中,版权归属的确定往往需要综合考虑多个因素,涵盖但不限于系统的性质、采用的数据来源、创作期间的干预程度以及具体应用场景等。例如,倘使一个艺术家利用辅助创作,那么该艺术家可能被视为作品的实际创作者;相反,若是系统完全自主运行且木有明显的人类干预,则其生成的作品可能难以被认定为受版权法保护的对象。 为了平衡各方利益并促进技术创新,有必要通过立法进一步明确作品的版权归属规则,确信创作者的合法权益得到保障。

作品的版权应归属于谁:法律法规

目前全球范围内尚无统一的法律法规来规范作品的版权归属疑惑,各国对此选用了不同的态度和做法。例如,在,按照现行版权法,只有人类创作的作品才能获得版权保护,这意味着生成的作品常常无法直接享有版权。部分司法案例表明,假若人类在创作进展中提供了足够的指导或干预,生成的作品也可能被视为受版权保护。在中国,虽然现行《著作权法》并未明确提及作品的版权归属疑惑,但理论上可以将生成的作品视为“合作作品”或“职务作品”,从而由相关主体享有版权。欧盟委员会在2018年发布的一份报告中建议,应考虑为生成的作品提供一定的版权保护,但具体怎样实施仍需进一步研究。新加坡和等也在积极探索和完善相关法规,以适应技术带来的新挑战。尽管如此,这些尝试仍然存在诸多争议和不确定性。 国际社会迫切需要制定更加完善的法律法规,明确作品的版权归属标准,保障各方权益得到有效保护。

作品的权益分配

在明确了作品的版权归属之后,接下来需要考虑的就是权益分配难题。权益分配涉及多方面利益,涵盖开发者、采用者以及公众的利益。开发者作为技术的创造者和推动者,理应在权益分配中占据关键位置。他们不仅投入了大量资金和时间实施技术研发,还承担了潜在的技术风险。 可以通过专利授权、技术许可等形式获得相应的经济回报。作品的采用者,即那些实际应用技术实行创作的个人或组织,也应该享有合理的权益。他们在创作进展中可能实行了大量的个性化调整和二次创作,这些努力同样值得尊重和认可。 公众作为作品的消费者和受益者,也应享有知情权和选择权。这请求我们在权益分配时充分考虑公共利益,避免过度商业化造成的垄断现象。合理的权益分配机制应该兼顾各方利益,实现共赢的局面。

- 2024ai知识丨消费者评价指数全景解析:购物决策指南与市场趋势分析

- 2024ai通丨居民消费活力指数:全面解析消费者消费行为与趋势

- 2024ai学习丨消费者AI指数报告是什么:解读消费指数、评价指数及计算公式

- 2024ai学习丨深度洞察:消费者AI应用与偏好全景分析报告

- 2024ai学习丨AI消费者指数报告撰写指南:关键指标与分析方法

- 2024ai学习丨AI怎么生成抖音脚本:从教程到添加完整指南

- 2024ai知识丨全方位影视解说文案创作助手:高效撰写吸引观众的视频解说词

- 2024ai学习丨褰辫式影视解说文案智能生成工具-影视解说文案自动生成器

- 2024ai通丨影视解说文案生成软件:推荐与,哪个好用且免费可选列表

- 2024ai学习丨AI辅助智能写作:高效生成学术论文新篇章