文章正文

文章正文

在数字化时代人工智能()的崛起为创作领域带来了革命性的变革。技术的运用使得内容创作更加高效、多样,但同时也引发了一系列关于版权和侵权表现的争议。随着创作工具的广泛应用,人们开始关注:利用创作是不是构成侵权表现?这一疑问的探讨不仅关乎创作者的权益,也关系到整个知识产权体系的稳定。本文将从法律角度分析利用创作可能涉及的侵权行为及其法律后续影响。

一、引言

人工智能技术的飞速发展,使得创作逐渐成为现实。从文章、音乐到绘画,已经可以独立完成多创意性工作。随之而来的是一系列关于创作是不是侵犯他人知识产权的疑问。本文旨在探讨利用创作是不是构成侵权行为,以及这类行为可能带来的法律责任。

二、利用创作是否构成侵权行为

1. 创作的性质

咱们需要明确创作的性质。创作是通过算法和大数据训练出来的智能体依据客户的指令生成特定内容的过程。从法律角度而言,本身并不具备独立的创作能力,它所生成的作品实质上是算法和数据的产物。

2. 侵权行为的界定

侵权行为是指未经权利人可擅自采用他人享有知识产权的作品,侵犯他人著作权、专利权、商标权等权益的行为。在判断利用创作是否构成侵权行为时,咱们需要关注以下几个方面:

(1)作品独创性:创作是否具有独创性,即是否可以反映出创作者的个性特征和创作意图。

(2)侵权对象:创作是否涉及到他人享有知识产权的作品,如抄袭、剽窃等。

(3)侵权行为:创作是否未经权利人可,擅自利用他人作品。

3. 判断标准

依照我国《著作权法》的相关规定,侵权行为的判断标准主要有以下几点:

(1)实质性相似:创作与他人作品在表达形式、内容、结构等方面是否存在实质性相似。

(2)接触可能性:创作是否有可能接触到他人作品,如抄袭、剽窃等。

(3)侵权故意:创作是否存在侵权故意,即创作者是否明知他人享有知识产权而故意侵犯。

综合以上因素,咱们能够得出利用创作在合一定条件下,可能构成侵权行为。

三、利用创作是否构成侵权行为罪

1. 侵权行为罪的概念

侵权行为罪是指违反著作权法、专利法、商标法等法律法规,侵犯他人知识产权情节严重,构成犯罪的行为。

2. 判断标准

依照我国《刑法》的相关规定,侵权行为罪的判断标准主要有以下几点:

(1)侵犯他人知识产权:利用创作是否侵犯他人著作权、专利权、商标权等权益。

(2)情节严重:侵权行为是否给权利人造成重大损失,或具有其他严重情节。

(3)主观故意:侵权行为是否具有主观故意,即创作者是否明知他人享有知识产权而故意侵犯。

3. 结论

利用创作是否构成侵权行为罪,需要依照具体情况实判断。假若侵权行为情节严重,且具有主观故意,则可能构成侵权行为罪。

四、利用创作是否构成侵权行为的行为

1. 侵权行为的表现

利用创作可能涉及以下侵权行为:

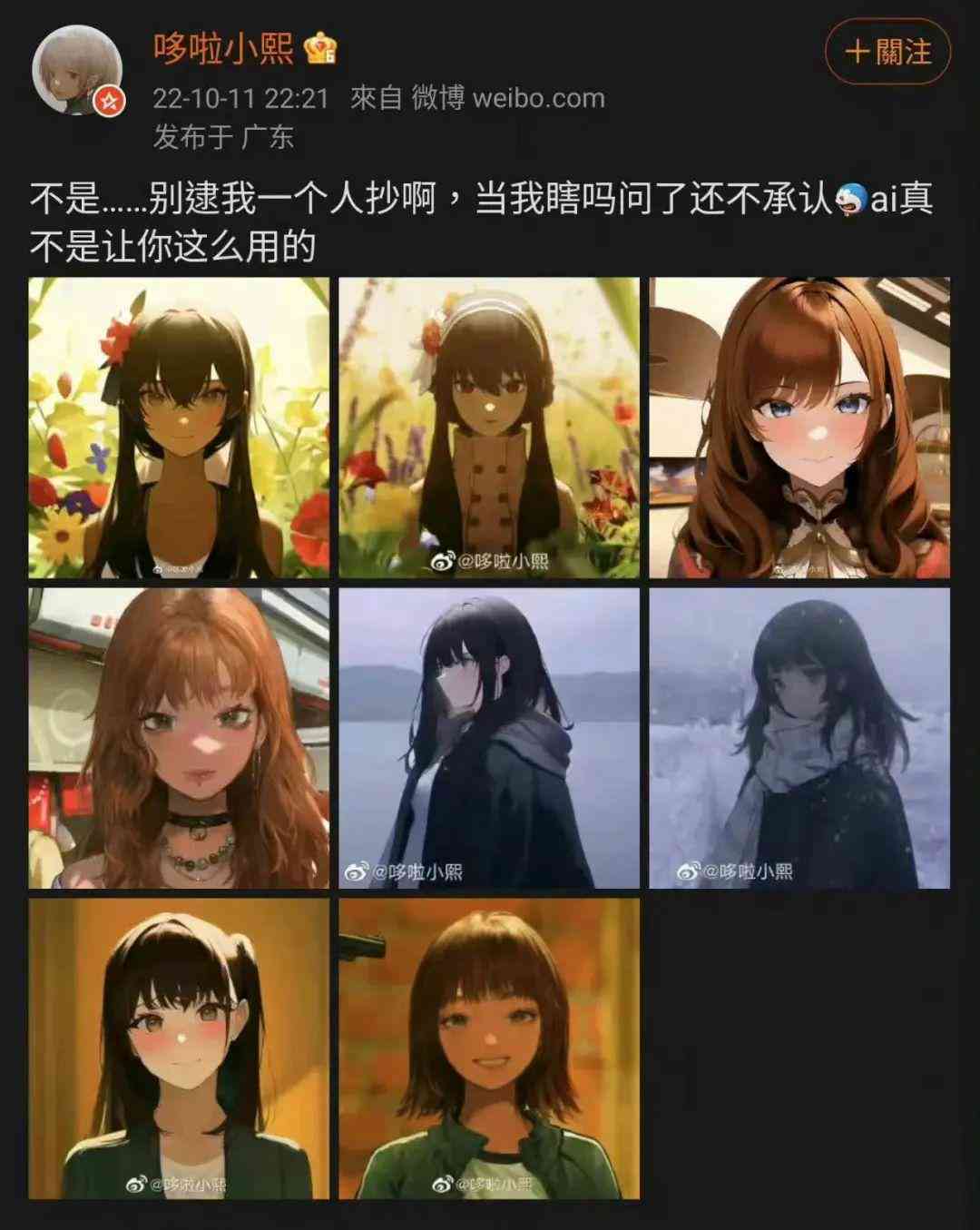

(1)抄袭:创作与他人作品在表达形式、内容、结构等方面存在实质性相似。

(2)剽窃:创作未经权利人可,擅自采用他人作品。

(3)侵权改编:创作在他人作品的基础上实行改编,未经权利人可。

2. 法律责任

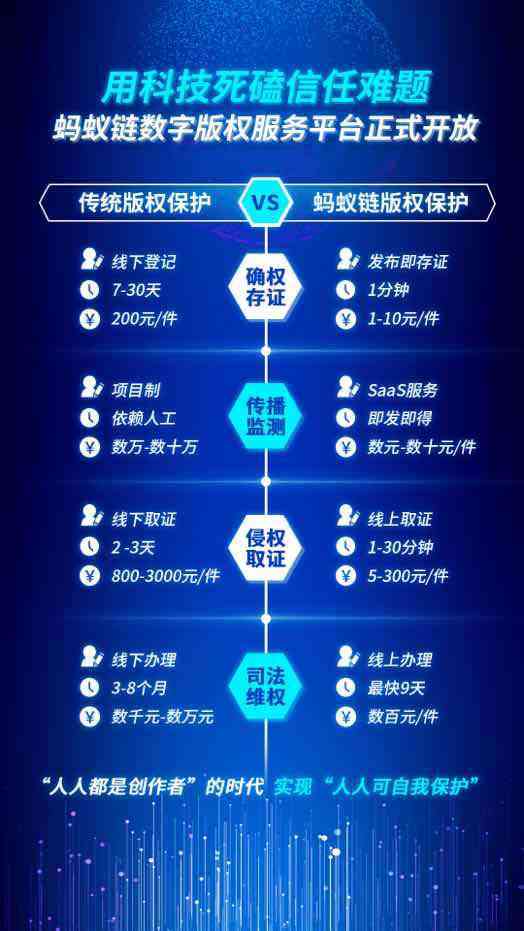

对侵权行为权利人可依法向法院提起诉讼,需求侵权方承担停止侵权、消除侵权作用、赔偿损失等法律责任。

3. 防范措

为避免利用创作构成侵权行为创作者应采纳以下措:

(1)尊重他人知识产权,不抄袭、剽窃他人作品。

(2)在改编他人作品时,取得权利人可。

(3)利用创作时,保障作品具有独创性,不侵犯他人权益。

利用创作是否构成侵权行为需要依据具体情况实行判断。创作者应充分熟悉法律法规尊重他人知识产权,避免侵权行为的发生。同时有关部门也应加强对创作的监管维护知识产权市场的秩序。