文章正文

文章正文

的创作是不是享有著作权:探讨权利与保护

随着科技的迅猛发展人工智能()在各个领域的应用日益广泛涵盖文学、艺术和科学等领域。近年来生成的内容越来越多地出现在人们的视野中引发了关于创作能否享有著作权的广泛讨论。本文将从著作权法的角度出发探讨创作是不是享有著作权的疑惑并分析相关的权利与保护。

著作权法视角下的创作

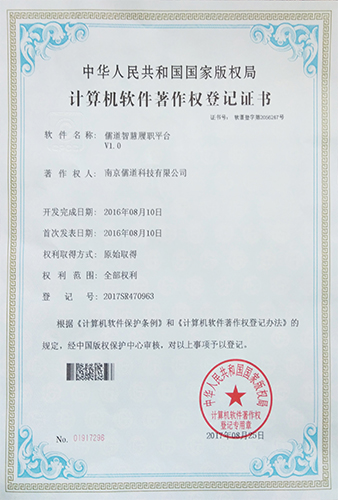

依据《人民著作权法》第二条的规定作品不论是不是发表只要是中国公民、法人或是说非法人组织创作的都享有著作权。尽管该条款并未明确提及人工智能作品但从这条规定来看创作并不存在违背著作权法的人格基础。 创作的内容完全可被认定为著作权所保护的“作品”范畴。著作权法的核心在于保护创作者的权益,而这里的“创作者”常常指的是具有自然人身份的主体。作为一种工具或技术手段,其本身并不能被视为著作权法意义上的“创作者”。

人工智能与著作权的关系

在探讨创作是否享有著作权时,一个关键疑问是区分工具与生成内容。工具是由开发者设计并编程而成的,而生成内容则是通过这些工具完成的。 生成内容的版权归属疑问需要具体分析。目前许多的著作权法尚未明确生成内容的版权归属难题。例如,《人民著作权法》第三条规定,著作权是法律赋予创作者对其创作的文学、艺术和科学作品享有的专有权利。这些权利都是基于人类创作者或开发者的身份和创作表现而存在的,与人工智能本身无关。

国际社会的思考与实践

在全球范围内,关于生成内容的著作权难题,各国的司法实践正在积极探索。例如,在,法院在应对生成内容的版权纠纷时,常常会考虑生成内容背后的开发者或利用者的角色。假若生成内容是基于特定的人类指令或指导完成的,那么版权可能归属于该人类主体。反之,假使生成内容完全依赖于算法和数据而不存在明确的人类干预,则版权归属疑问可能将会更加复杂。类似地,在欧洲,若干的法律也在逐步完善对生成内容的版权保护机制。

版权归属与平台责任

鉴于生成内容的版权归属难题尚不明确,平台应该在参与创作的期间承担起相应的责任。平台应该明确规定参与创作的作品的版权归属,以避免潜在的法律纠纷。作者理应将自身借助创作的作品的相关信息实行留档存储,涵盖创意、撰写过程以及修改记录等。这样做不仅有助于证明作者的贡献,还可以在发生版权纠纷时提供有力的证据支持。

法律责任与侵权表现

对侵犯人工智能生成物的著作权的行为,相关法律理应明确规定相应的法律责任。这不仅有助于维护创作者的合法权益,还可以有效遏制侵权行为的发生。例如,倘若有人未经授权采用了生成的内容,作者有权须要侵权者停止侵权行为并赔偿损失。平台也应该建立健全的版权保护机制,及时发现并应对侵权行为,从而保障创作者的合法权益。

结论

尽管目前的著作权法尚未明确生成内容的版权归属疑问,但生成内容在满足一定条件下是可享有著作权的。在这个期间,人的智力投入虽然越来越少,但这并不妨碍咱们继续利用著作权法来保护此类创作形式。在此基础上,平台理应承担起相应的责任,明确版权归属,保护创作者的合法权益。同时法律也理应不断完善,以适应新技术的发展,更好地保护创作者的权益。未来,随着技术的不断进步和法律的进一步完善,生成内容的著作权难题将会得到更清晰的界定,从而为创作者提供更多法律保障。