文章正文

文章正文

在数字化时代人工智能()的广泛应用为学术研究带来了多便利但同时也催生了生成虚假引用这一令人忧虑的现象。此类现象不仅损害了学术诚信还可能误导研究方向作用学术界的健发展。本文将深入剖析生成虚假引用的内在机制、危害及其防范与应对策略为广大研究者提供一份全面的解析和参考。

一、生成虚假引用现象揭秘

二、虚假引用的危害及其影响

三、防范生成虚假引用的策略

四、应对生成虚假引用的具体措

五、未来发展趋势与挑战

一、生成虚假引用现象揭秘

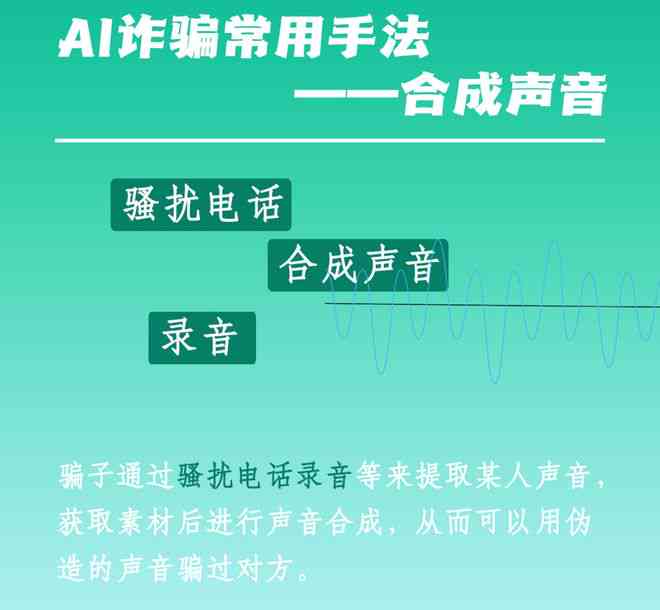

随着人工智能技术的不断进步,生成虚假引用的现象日益严重。此类现象是指利用技术,通过自动抓取、整合和改写网络上的信息,生成看似真实、实则虚构的参考文献。这些虚假引用往往具有较高的迷惑性,使得学术研究者难以辨别真伪。

二、虚假引用的危害及其影响

1. 损害学术诚信

学术诚信是学术研究的基石,而虚假引用则是对这一基石的严重破坏。一旦学术成果中出现虚假引用将引发整个研究成果的可靠性受到质疑,进而影响研究者的学术声誉。

2. 导向错误研究方向

虚假引用可能误导研究者进入错误的研究方向,浪费大量时间和资源。在学术研究中,正确的研究方向至关关键,一旦偏离,可能致使整个研究项目的失败。

3. 影响学术界的健发展

虚假引用的泛滥将造成学术界信任危机,影响学术交流与合作。长此以往,学术界的整体发展将受到严重影响。

三、防范生成虚假引用的策略

1. 提升学术素养

研究者应提升自身的学术素养,增强对学术规范的认识,自觉 虚假引用。在学术研究中,严谨的态度和扎实的学术功底是防止虚假引用的有效途径。

2. 完善学术评价体系

建立科学、合理的学术评价体系,避免过度依引用次数等指标。评价学术成果时,应关注其创新性、学术价值和实际贡献而非仅看引用次数。

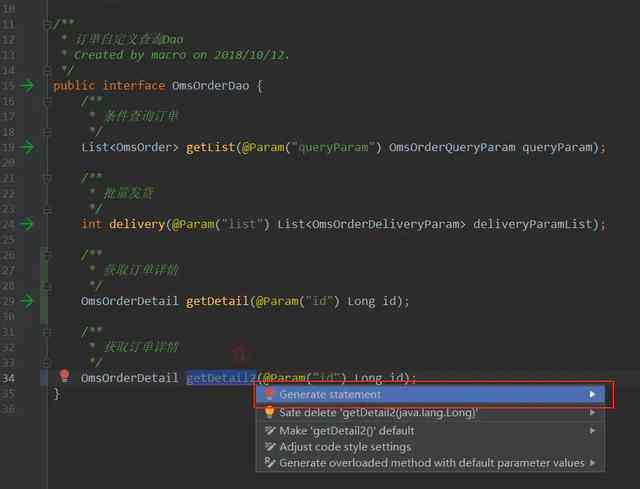

3. 利用技术手检测

利用人工智能技术,开发专门的检测工具对学术成果中的引用实行验证。通过技术手,可快速发现虚假引用,为研究者提供参考。

四、应对生成虚假引用的具体措

1. 建立举报机制

学术界应建立虚假引用的举报机制,鼓励研究者积极举报虚假引用表现。一旦发现虚假引用,立即实核查和应对。

2. 加强学术交流与合作

通过加强学术交流与合作,提升学术成果的透明度和可信度。研究者之间相互监,共同维护学术诚信。

3. 建立学术道德教育体系

在学术领域建立完善的学术道德教育体系增强研究者的道德素养使其自觉 虚假引用。

五、未来发展趋势与挑战

随着人工智能技术的不断发展,虚假引用现象将面临更多挑战。未来,学术界需在以下几个方面加强应对:

1. 技术研发

加强人工智能技术的研发,增强检测虚假引用的准确性。同时开发更多针对虚假引用的防范工具,为研究者提供便利。

2. 法律法规建设

建立健全法律法规,对虚假引用行为实行规范和惩罚。通过法律法规的约,有效遏制虚假引用现象。

3. 国际合作

加强国际合作,共同应对虚假引用带来的挑战。在国际学术界形成共识,共同维护学术诚信。

生成虚假引用现象对学术研究带来了严重危害,学术界应共同努力,采用有效措,防范和应对这一现象。只有加强学术诚信建设,才能为学术研究的健发展创造良好环境。