文章正文

文章正文

一、序言

近年来随着人工智能技术的飞速发展,生成的作品如绘画、音乐、文学作品等层出不穷。关于作品的版权归属难题法律法规无明确的规定引发了广泛的讨论。本文将从法律法规和起因解析两个角度,探讨作品的版权应归属于谁。

二、法律法规角度

1. 著作权法保护的是人类的智力劳动成果

(1)著作权法的立法宗旨

著作权法旨在保护文学、艺术和科学作品的创作者对其作品享有的合法权益。依照著作权法的规定,著作权保护的是人类的智力劳动成果。 生成的内容应该归属于对该作品生成具有贡献的主体。

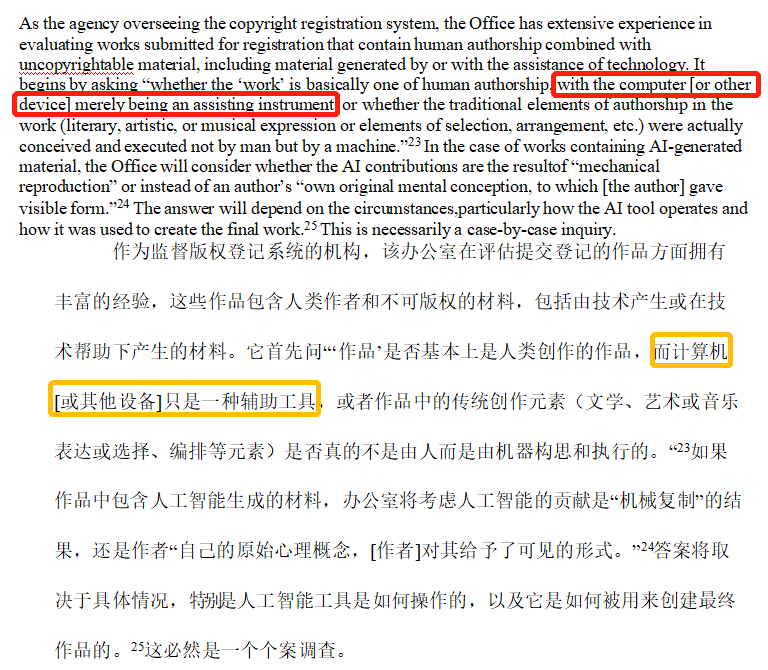

(2)不是法律主体

作为一种技术手,本身并不具备自然人格和法律人格,无法成为著作权权利主体。 生成的作品不能由本身享有著作权。

2. 现有法律规定和案例的推断

(1)软件开发者、所有者或利用者(使用者)

依据现有法律规定,生成内容的著作权应属于对该作品生成具有贡献的主体,可能是软件开发者、所有者或是说采用者(客户)。具体而言,作品的著作权归属需要按照实际情况实行判断。

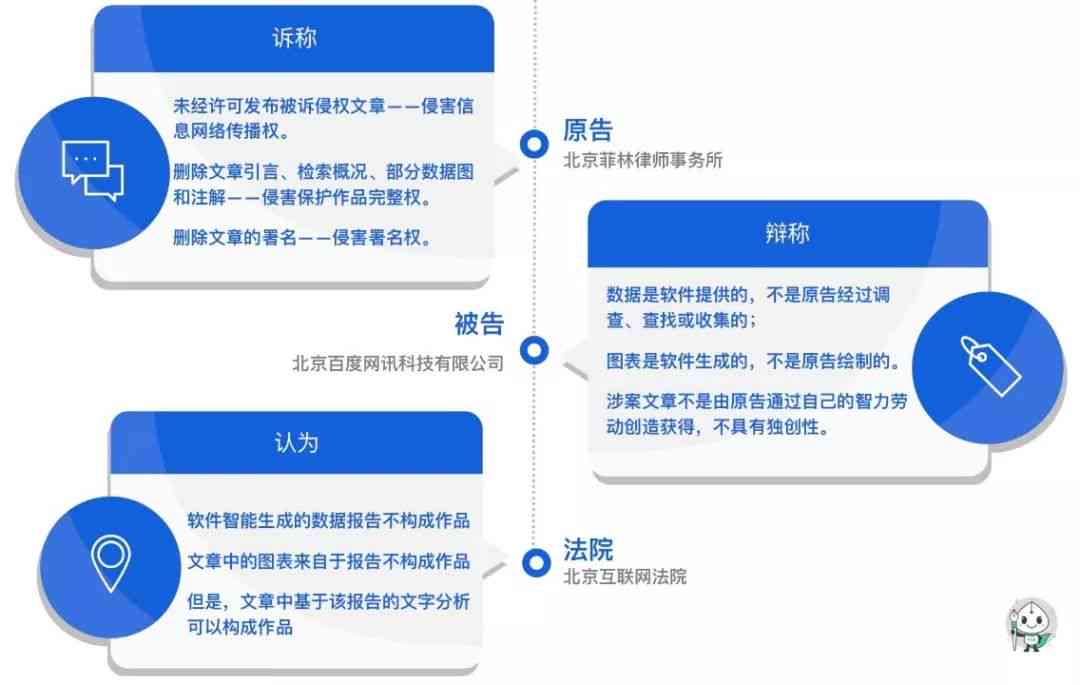

(2)作品的著作权归属案例

在我国,已有若干关于作品著作权归属的案例。例如,全国首例“视听作品侵权案”中法院认为生成的视听作品应由创作意图的来源者享有著作权。这些案例为作品著作权归属提供了参考。

三、原因解析角度

1. 道德视角

从道德角度来看创作的作品著作权应归属于人类。尽管可独立完成创作,但人类仍然是创作意图的来源。人类需要对系统实选择、调试、训练并对输出结果实行选择、调整等。 创作的作品著作权应归功于人类。

2. 创作作品的独创性

目前大多数人工智能生成内容是在人类智力劳动参与下生成的。生成的作品具有独创性,但独创性的来源仍然是人类的智力劳动。 作品的著作权应属于人类。

四、结论

从法律法规和原因解析两个角度来看,作品的版权应归属于人类。具体而言,著作权应属于对该作品生成具有贡献的主体,包含软件开发者、所有者或利用者(使用者)。在未来,我国应加强对作品著作权归属难题的立法和司法实践,为产业的发展提供有力的法律保障。

1. 加强立法

我国应尽快制定相关法律法规,明确作品著作权归属的具体规定,为产业的发展提供法律依据。

2. 完善司法实践

法院在审理作品著作权纠纷案件时应按照现有法律规定和案例,合理判断著作权归属,为作品版权保护提供有力支持。

3. 提升公众法律意识

公众应加强对作品著作权疑问的认识,加强法律意识,尊重和保护知识产权,共同推动产业的健发展。

4. 加强国际合作

在国际层面,我国应积极参与作品著作权归属的国际立法和司法实践,推动形成国际共识为作品的版权保护提供国际法律支持。