文章正文

文章正文

疑似创作被限制利用:多个平台打击生成内容以防学术不端与版权侵犯

随着人工智能技术的快速发展生成内容的能力日益强大,从文章、论文到诗歌、小说几乎无所不能。此类技术的发展也带来了一系列疑惑,如学术不端和版权侵犯。近期,多个平台纷纷采纳措,限制生成内容的利用,以维护学术诚信和版权权益。

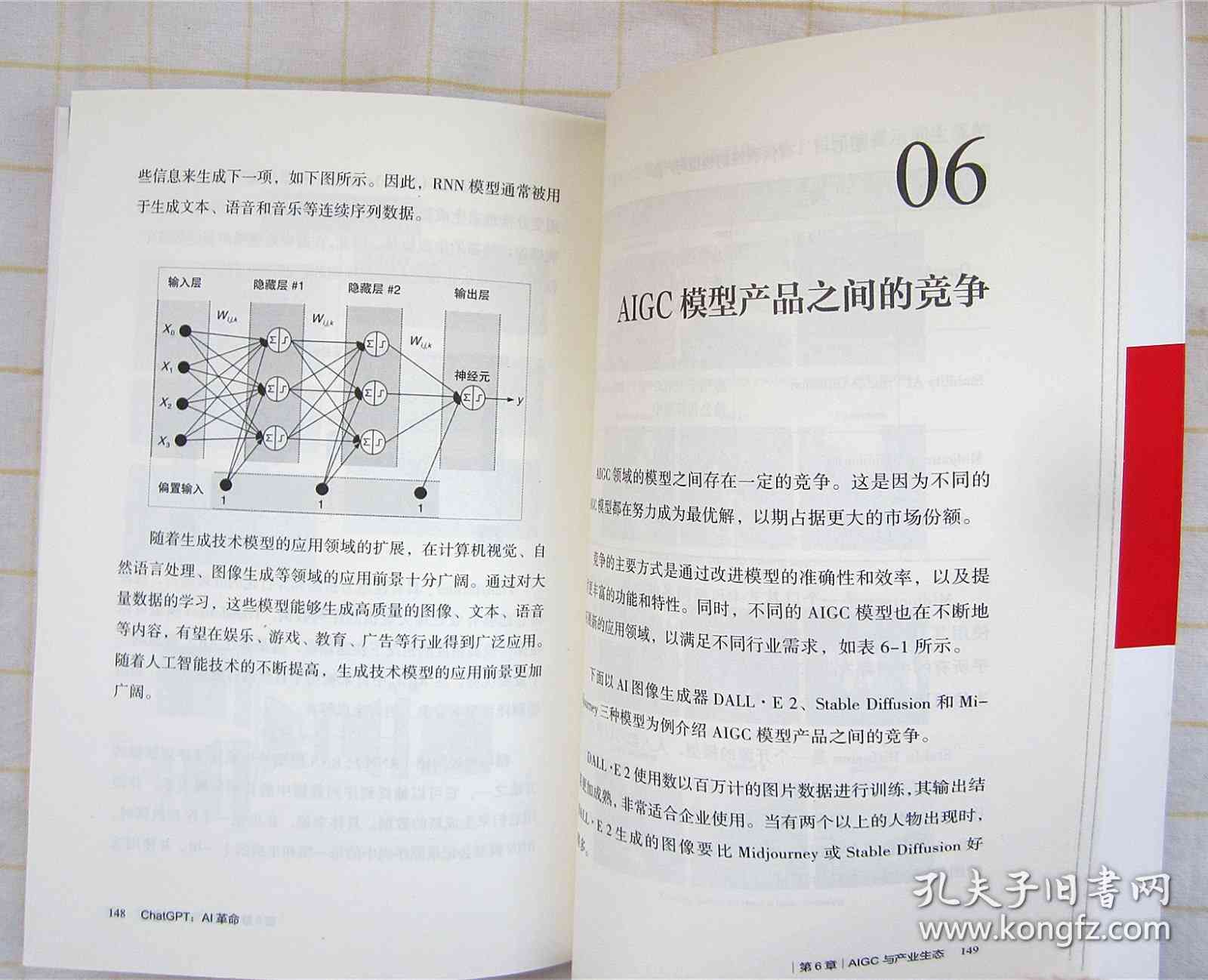

一、生成内容的技术背景

人工智能生成内容的技术主要包含自然语言应对、深度学、知识图谱等。这些技术使得可以理解和分析大量文本数据进而生成新的文本。生成内容的应用范围广泛,包含学术研究、新闻报道、广告文案、文学创作等。

二、生成内容引发的学术不端疑问

1. 抄袭疑问

生成内容的能力使得若干学生和研究人员开始尝试利用完成论文、作业等学术任务。由于生成的文本具有很高的相似性,这使得抄袭检测系统难以识别。长此以往,学术界的抄袭现象将愈发严重,作用学术领域的健发展。

2. 学术不端表现

部分学术不端表现,如伪造数据、篡改研究结果等也可能借助生成内容来实现。这会致使学术界的信任危机,作用学术研究的真实性、客观性和公正性。

三、生成内容引发的版权侵犯难题

1. 侵犯原创作品版权

生成内容的进展中,可能将会大量引用、借鉴甚至抄袭他人的原创作品。这可能造成原创作者的权益受到侵犯,损害其创作热情和利益。

2. 版权归属疑问

生成内容的版权归属也是一个亟待解决的疑问。当生成一篇作品时,谁是版权所有者?是开发者、训练数据提供者还是本身?这个疑惑在目前的法律体系中无明确答案。

四、多个平台打击生成内容

1. 学术平台

为防止学术不端表现,多个学术平台开始采用措限制生成内容的采用。例如,若干学术期刊须要作者在投稿时声明是不是存在生成内容,并对生成内容的论文实行严格审查。部分学术搜索引擎也加入了生成内容的检测功能,以便及时发现和排除学术不端行为。

2. 社交平台

社交平台也在打击生成内容方面发挥了积极作用。例如,微博、知乎等平台对生成的内容实行识别和过滤,防止虚假信息、抄袭等疑问的出现。部分平台还推出了生成内容举报功能鼓励使用者共同维护网络环境的健发展。

3. 知识产权保护平台

为维护原创作者的权益知识产权保护平台也在积极选用措。例如,若干版权保护平台对生成的内容实行监测,一旦发现侵权行为,立即实行应对。若干平台还推出了生成内容的版权登记服务,帮助原创作者维护自身的权益。

五、结论

生成内容的快速发展既带来了便利,也引发了一系列疑惑。为维护学术诚信和版权权益,多个平台纷纷采纳措限制生成内容的采用。在未来,随着技术的不断进步,怎样平生成内容的发展与学术不端、版权侵犯等疑惑的防范将成为亟待应对的难题。

在此背景下,学术界、产业界和应共同努力加强生成内容的监管与引导,推动技术在合法合规的前提下更好地服务于人类社会。同时广大使用者也应增强法律意识尊重学术诚信和版权权益,共同维护一个健、有序的网络环境。