文章正文

文章正文

在数字技术的浪潮下人工智能()已经渗透到了咱们生活的方方面面其中智能写作引起了广泛的关注和讨论。有人认为的介入将极大地升级写作效率和优劣;也有人对此持保留态度担心可能无法完全替代人类的创作智慧和情感。本文将探讨智能写作的可行性及其局限性分析其是不是可以真正承担起写作的重任。

技术的双刃剑

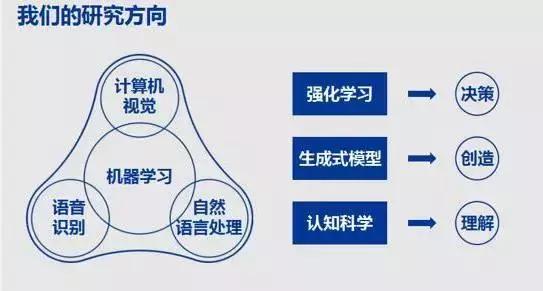

随着科技的不断发展人工智能在语言应对、数据分析等方面的能力日益增强智能写作也应运而生。它可模仿人类的写作风格,生成文章、报告甚至诗歌。技术的双刃剑特性使得我们不得不深入探讨:智能写作是否可行?它能否完全替代人类写作?又存在哪些局限性?以下,我们将一一探讨这些疑惑。

一、可以采用智能写作吗?为什么

智能写作的可行性来源于其强大的数据解决和模式识别能力。以下是几个支持其可行性的理由:

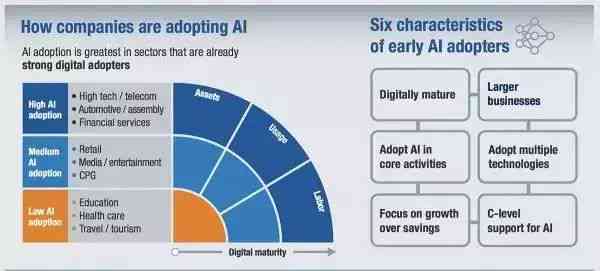

1. 高效性:可在短时间内应对大量数据,生成文章。这对需要大量内容的生产,如新闻报道、市场分析报告等领域具有显著的优势。

2. 客观性:在应对数据时不受个人情感和偏见的作用,可以客观地分析信息,生成更加客观公正的文章。

3. 多样性:智能写作能够按照需求调整写作风格和内容,适应不同的写作场景和目标受众。

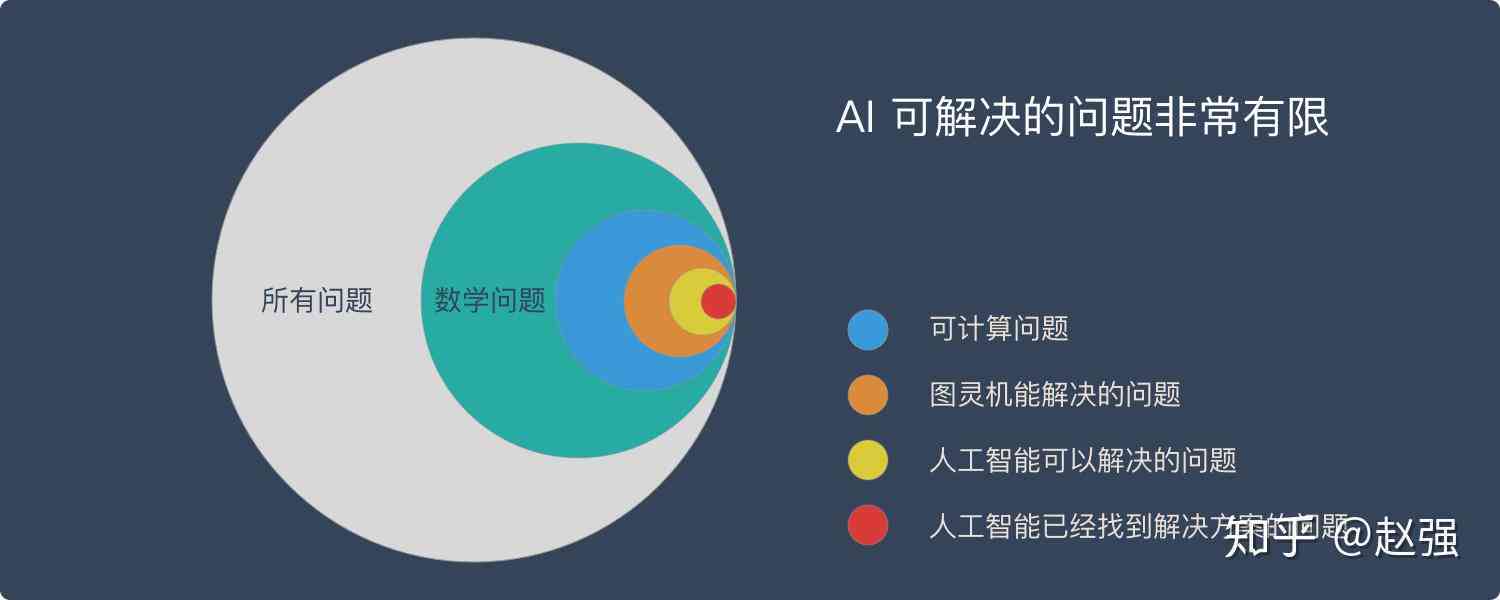

智能写作的可行性并不意味着它能够完全替代人类写作。以下是若干需要考虑的局限性:

二、能够采用智能写作吗?为什么不能

1. 情感与创造力的缺失:缺乏真正的情感和创造力,其写作往往基于已有数据和模式,难以产生真正具有创新性和感染力的作品。

2. 理解深度与广度的限制:虽然可解决大量数据,但其对复杂概念和深层逻辑的理解有限,难以像人类一样实行深入的思考和创作。

以下是具体分析:

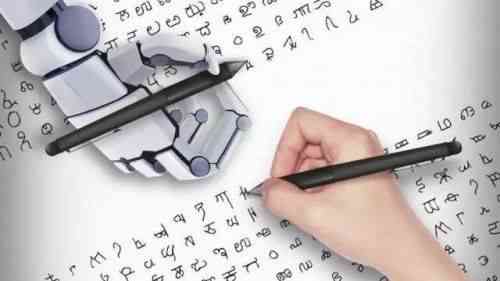

情感与创造力的缺失

智能写作的核心在于模仿和生成,而非真正的创造。它缺乏人类的情感体验和灵感迸发,这使得其在创作具有深度情感和丰富想象力的作品时显得力不从心。例如,诗歌和小说等文学作品往往需要作者的情感投入和创造力,这是难以实现的。

理解深度与广度的限制

在解决复杂概念和深层逻辑时存在天然的限制。尽管它可分析大量的数据,但对于涉及抽象思维和创造性推理的疑惑往往难以给出满意的答案。例如,哲学、心理学等领域的研究需要深入的理解和批判性思维,这是目前无法达到的。

三、智能写作的局限性

1. 语境理解的不准确:在解决含有复杂语境和隐的文本时,往往难以准确理解其含义,致使写作内容的偏差。

2. 道德和伦理的挑战:智能写作可能存在触及到道德和伦理的难题,如抄袭、知识产权侵犯等,这些难题需要人类来判断和解决。

3. 人机协作的挑战:虽然可辅助人类写作,但在实际操作中,怎样实现人机协作的顺畅和高效,仍是一个需要应对的难题。

四、结论

智能写作作为一种新兴的技术,具有一定的可行性和应用前景。我们也必须认识到其局限性,其是在情感、创造力、语境理解等方面。在未来的发展中,我们需要不断优化智能写作技术,同时也要关注其可能带来的伦理和道德疑惑。最要紧的是,我们应将视为一种辅助工具,而非完全替代人类的创作。

智能写作的发展既是机遇也是挑战。我们需要在充分利用其优势的同时也要警惕其局限性,以实现人机协作的效果。