文章正文

文章正文

的创作是不是享有著作权:探讨其权利与保护难题

随着科技的飞速发展人工智能()逐渐成为各个领域的热门话题。在创作领域的应用也日益广泛从文学、艺术到科学作品的创作能力不断显现。随之而来的是关于创作是否享有著作权的难题。本文将从《人民著作权法》的相关规定出发探讨的创作是否享有著作权以及其权利与保护疑问。

一、创作与著作权法的适用

1. 著作权法对创作的规定

《人民著作权法》第二条明确规定作品不论是否发表,只要是中国公民、法人或非法人组织创作的,都享有著作权。虽然该条款未明确提及人工智能作品,但从人格基础来看,创作并未违背著作权法的基本原则。

2. 创作的著作权认定

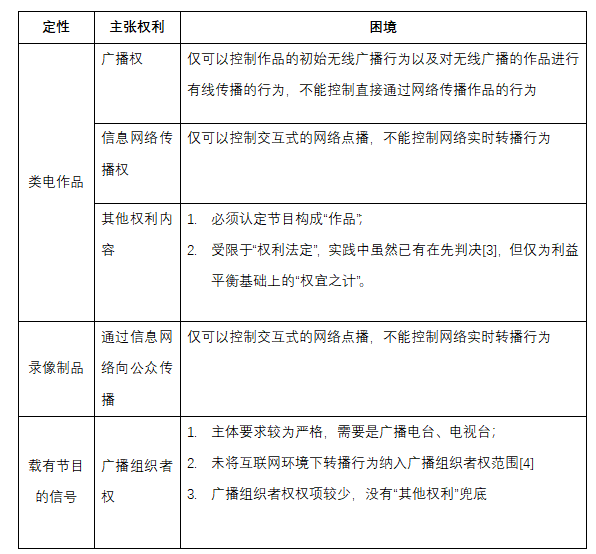

在国际社会中,生成内容是否享有著作权的疑问正被广泛思考讨论。部分的版权法在涉及创作的知识产权方面设定了部分判断标准。这些权利都是基于人类创作者或开发者的身份和创作表现而存在的,与人工智能本身无关。

二、创作的著作权疑惑探讨

1. 创作的著作权归属

在参与创作的作品中,怎样去确定版权归属成为一大难题。网文作者核桃提出,平台应对参与创作的作品实施版权保护,明确版权归属方。对作者借助创作的作品,应从创意到撰写,以及修改过程留档存储,以便在侵权表现发生时,可以依法维护本人的权益。

2. 创作的著作权保护

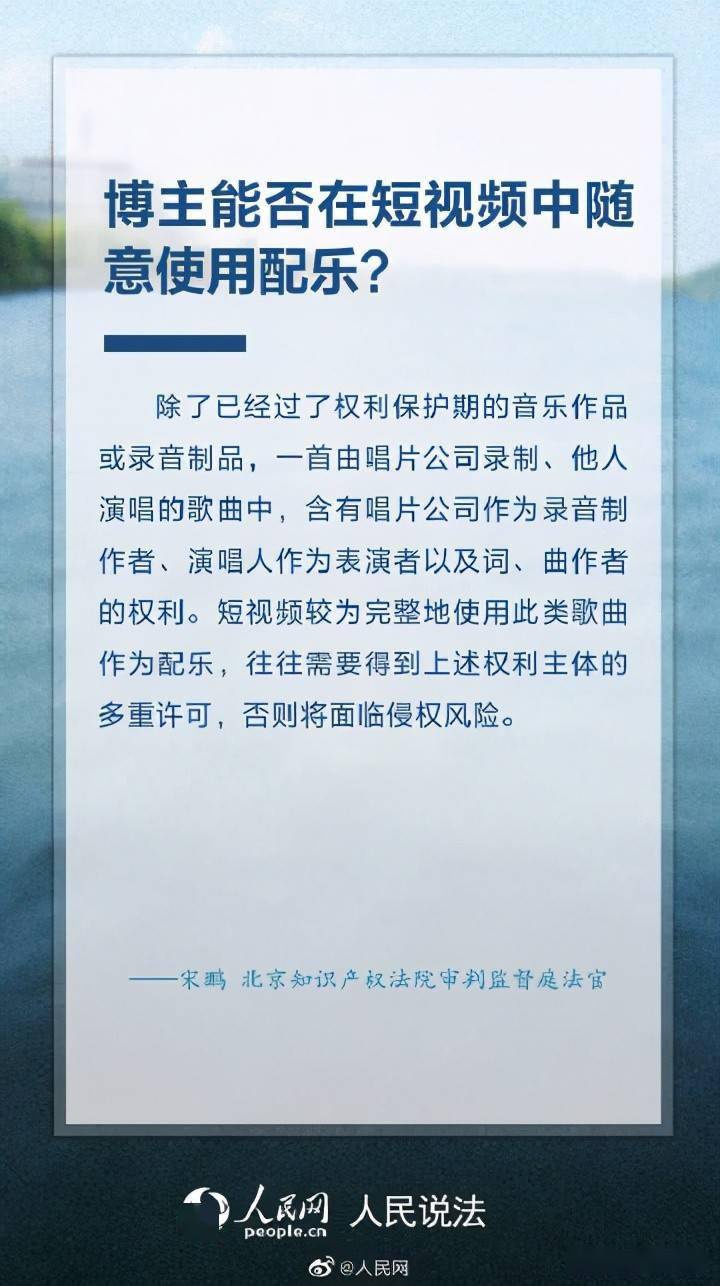

虽然创作在满足一定条件下能够享有著作权,但需要留意的是,这些权利是基于人类创作者或开发者的身份和创作行为而存在的。 对侵犯人工智能创作生成物的著作权的行为,也应依法承担相应的法律责任。

3. 创作的著作权限制

尽管创作能够享有著作权,但其在创作期间人的智力投入越来越少。这可能造成创作在著作权法中的保护范围受到限制。例如,在创作期间,若作品过于依赖既有作品,可能构成侵权。

三、创作著作权的国际比较

1. 各国版权法的不同规定

在不同的版权法中对创作的著作权疑惑有不同的规定。部分承认创作的著作权,但将其归属于开发者或人类创作者;而部分则认为创作不享有著作权,仅将其视为一种工具。

2. 国际社会的探讨与共识

面对创作的著作权疑问,国际社会正实施广泛的探讨。虽然目前尚未达成共识,但越来越多的开始关注创作著作权的保护疑问,并尝试制定相应的法律法规。

四、结论

创作在满足一定条件下能够享有著作权。其权利与保护难题仍存在诸多争议。在创作日益普及的背景下,咱们需要在著作权法框架下,对创作的著作权疑问实施深入探讨以平衡创作者、开发者和利用者之间的利益,促进科技与艺术的融合与发展。

在未来的立法和司法实践中咱们应关注以下难题:

1. 明确创作的著作权归属,保障创作者和开发者的权益。

2. 加强对创作著作权的保护,打击侵权行为。

3. 合理限制创作的著作权,避免过度依赖既有作品。

4. 加强国际合作,推动创作著作权的国际共识。

通过以上措施,我们有望在著作权法框架下,实现对创作著作权的有效保护,促进科技与艺术的繁荣发展。