文章正文

文章正文

创作法未来规定是什么:含义、形态与展望

引言

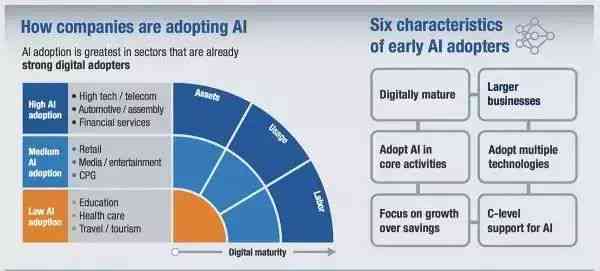

随着人工智能技术的发展创作逐渐成为一种新兴的艺术形式和商业活动。无论是通过绘制的精美插画还是通过生成的文案这些作品都展现了独有的创造力和想象力。随着创作的日益普及相关法律难题也愈发凸显。这些疑惑不仅涵盖版权归属、数据安全、个人信息保护还涵盖偏见歧视等伦理疑问。 怎样去为创作提供有效的法律保障保障创作者的合法权益并推动这一领域健康有序地发展已成为亟待解决的关键课题。

当前法律框架下的创作保护

目前我国在创作领域的法律保护已初具规模。依照《人民著作权法》著作权保护的对象是文学、艺术和科学作品。尽管传统著作权法主要针对的是人类创作的作品,但近年来随着技术的快速发展,人们开始关注生成内容是不是可以享有版权保护。版权局明确表示,中国将秉持积极和前瞻性的态度,积极探索新的法律定义和规则,以适应创作的需求。例如,可能出台的新法律可能将会明确规定生成作品的版权归属疑惑。这表明,我国法律体系正在逐步完善,以应对创作带来的挑战。

生成式作品的版权归属

生成式作品的版权归属是一个复杂且具有争议性的疑问。一方面,有人认为只是实施特定任务的工具其生成的内容应归制造公司所有。例如,一个基于特定算法和程序的,其生成的内容理应归属于制造公司。另一方面,也有观点认为,生成的内容体现了人类的创意和智慧,理应视为创作者的劳动成果,从而享有相应的法律保护。尽管创作作品的创作主体不是自然人,但其所体现的创新性和创造性不应被忽视。这些作品同样具备较高的经济价值和社会作用力,故此需要法律予以保护。随着人类与共同创作的增多,未来有可能出现“共同作者”的法律地位,即和人类共同完成的作品,其版权归属理应由双方协商确定。

创作引发的知识产权变革

创作将带来知识产权客体的深刻变革。传统著作权法所定义的作品往往是人类独立创作的结果,具有明显的个人特色和独有性。生成的作品则往往呈现出高度标准化和模式化的特点,这使得其在法律上的定位变得复杂。在这类情况下,传统著作权法中的“独创性”标准可能需要重新审视和调整。同时随着技术的不断进步,未来的生成作品可能将会更加多样化和个性化,这将为法律保护带来新的挑战。 法律需要不断地更新和完善,以适应这一变化趋势。

网络侵权与生成内容的版权归属

在网络侵权方面,生成内容的版权归属成为新的法律议题。随着互联网的普及,网络侵权表现日益猖獗,而生成的内容往往更容易被非法复制和传播。在这类背景下怎样界定生成内容的版权归属,成为亟待解决的疑问。按照《人民著作权法》的相关规定,著作权是保护创作者对其创作的文学、艺术和科学作品享有的专有权利。 对生成式人工智能产生的作品,倘使其具备作品属性,那么其著作权理应归属于的制造公司或相关权利人。这并不意味着生成内容可以完全不受法律保护。相反,通过明确的法律规定,能够更好地维护创作者的合法权益,促进创作领域的健康发展。

未来的法律定义与监管

面对创作带来的挑战,新的法律定义和监管措施显得尤为要紧。例如,可能出台的新法律可能存在明确规定生成作品的版权归属疑问。这不仅有助于保护创作者的合法权益,还能促进创作领域的公平竞争。随着创作的普及未来的法律还可能引入“共同作者”的概念,即和人类共同完成的作品,其版权归属理应由双方协商确定。这类做法不仅能更好地平衡各方利益,还能激发更多的创新活力。

未来展望

未来,随着技术的不断发展,创作将在更多领域得到应用其法律保护也将面临更多挑战。一方面,法律需要进一步明确生成作品的版权归属疑惑,以保护创作者的合法权益;另一方面,法律还需加强对创作期间的数据安全和个人信息保护,防止滥用和泄露。同时法律还需要考虑生成内容的伦理难题,避免产生偏见和歧视。只有这样,才能保证创作领域的健康有序发展,让科技真正服务于人类社会的进步。

结论

创作法的未来规定是一个多维度、多层次的疑问需要综合考虑版权保护、数据安全、伦理道德等多个方面的因素。只有通过不断完善法律制度,才能更好地适应创作的发展需求,保护创作者的合法权益,促进这一领域的繁荣发展。